まもなく3月末を以って廃線となるJR西日本の三江線。三江線の駅と言えば、前回紹介した宇都井ですが、鉄道好きの間で宇都井の次に知られている三江線の駅と言えばやはり長谷でしょう。ほかにも、もっとおすすめの駅がいっぱいあるのですが……!

長谷(ながたに)駅。同じ字を使う駅で兵庫県の同じくJR西日本・播但線長谷駅がありますが、こちらは「はせ」。読みは違います。見た目は三江線のほかの駅と大して変わりないのですが、どうして長谷駅が注目を集めているのかというと、そのダイヤに原因があります。普通列車でも通過するのです。

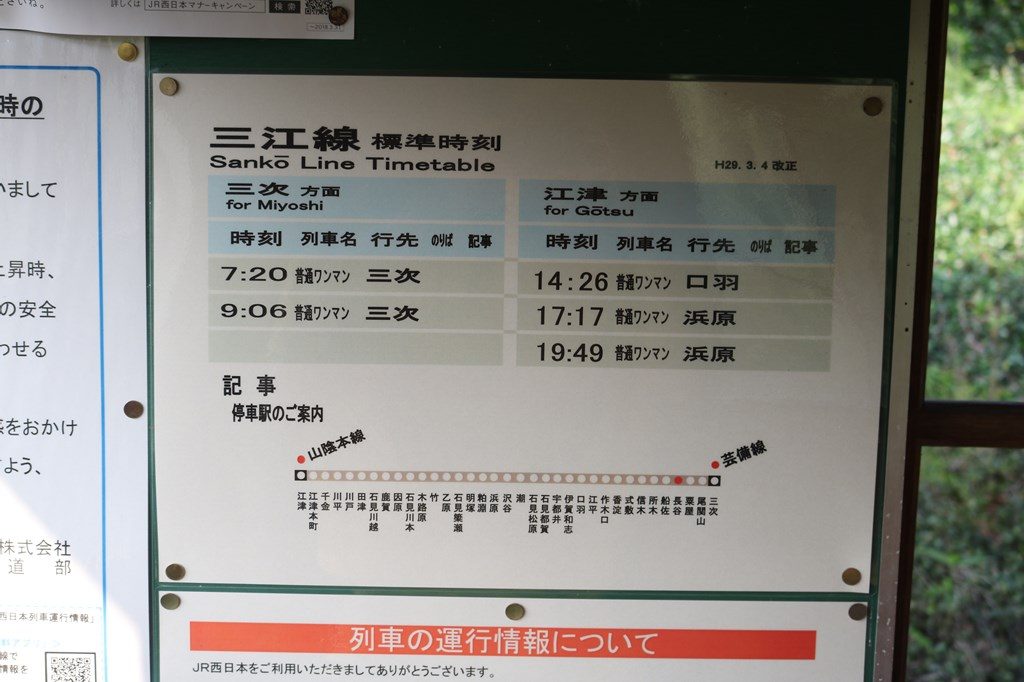

こちらが長谷駅の列車ダイヤ。もともと5往復しかないのでかなり少ないのですが、上下合わせて10本のうち半分の5本は通過してしまいます。

長谷は、終点の三次から3つ目の駅です。三次はそれなりに規模が大きく広島へ通勤する人も多い町ですが、江の川に沿って下っていくとたった3駅だけでかなり山奥の田舎になってしまいます。手前の粟屋駅のあたりは開けていてそれなりに集落もあるのですが、長谷まで来ると川のすぐそばまで急な山が迫っており、三江線の線路はぎりぎりのところに敷かれています。

長谷駅から少し粟屋寄りに歩いて鉄橋をくぐると、山の方に向かっていくつか家があるのが見えます。私が訪問した際には、朝の早めの時間帯だったのですがこの山の上の家々に向かってごみの収集車が上っていきました。人が住んでいて生活しているということを感じさせられます。

2017年7月に三江線の全35駅を列車のみで訪問したのですが、もちろんこの長谷にも降り立ちました。そこで感じたのは、意外と言われているほど秘境ではなく、むしろ隣りの船佐駅の方が遥かに秘境だということです。

こちらは船佐駅。長谷には2回訪れており、うち1回は船佐から長谷まで徒歩で行ったのですが、この川沿いがかなり細く結構怖いのです。実際、大雨のときに道路が通行止めになったようです。一応1日に数往復だけバスが走ってはいるようですが……。船佐駅発着のバスは列車との接続を考慮した時間になっていますが、三江線と同じく利用者はあまりいないみたいです。三江線に沿った道路はかなり貧弱なのですが、ほとんどの車は対岸にある国道を通っています。国道の方はしっかり整備されていますからね。

実際に長谷と船佐の両方で降りてみると、船佐の方が秘境だというのは誰でもすぐ感じられると思います。ですが、船佐を含めた三江線のほぼすべての駅は全列車がとまりますが、長谷だけ通過列車があります。というか、三江線の定期列車のうち駅を通過することはこの長谷でしかありません。ほかの駅と周りの雰囲気は大差ないのに、どうして長谷だけ通過列車があるのでしょうか?その理由は、この駅が設置された経緯にあります。

▲こちらは長谷駅すぐ近くの様子。この写真の手前の山の上の方に更に集落があります。

長谷を含む区間、三江南線の三次~式敷が開業したのは1955年3月31日。この時点で開業していた駅は三次、尾関山、粟屋、船佐、式敷のみで長谷はありませんでした。1年後の1956年に所木と信木が開業します。その後1963年に式敷~口羽が延伸開業しますが、まだ長谷は開業しておらず、口羽延伸の6年後、1969年4月25日にようやく「長谷仮乗降場」が開業します。

仮乗降場といえば北海道ですが、その北海道に多く存在した仮乗降場と同様に、長谷も民営化のときに長谷”駅”に昇格します(というより仮乗降場という制度が廃止され駅に統一されただけなのですが)。実はこの長谷仮乗降場は、小学生の通学の便を図るため設置されたものだったのです。

長谷仮乗降場が開業する前、長谷の集落に住んでいた子供たちは「三次市立粟屋小学校北分校」というところに通っていました。場所は粟屋駅と尾関山駅のちょうど真ん中あたりで、長谷の近くではありません(長谷には学校建設するような場所ないですからね……)。結構遠いのですが、長谷の子供たちは4km弱の距離を徒歩で通っていました。

しかし、この「北分校」が1969年4月に廃校となってしまいます。代わり通うことになったのが「三次市立三次小学校」。こちらは尾関山駅から歩いてすぐのところにあります。どうして本校(粟屋小学校)ではなく三次小学校になったのかというと、粟屋小学校の本校はもっと遠いところにあるからです。駅でいうと芸備線の西三次駅が最寄りで、「粟屋」と名はつくものの粟屋駅とは全然違う場所にあります。粟屋小学校は今でも存続しています。

ちなみに「粟屋」というのはかつてこのあたりにあった「高田郡粟屋村」とった名前で、広い地域を差す地名です。三江線の粟屋駅があるところの字(あざな)は「下津河内(しもつごうち)」といいます。

さて、というわけで長谷の子供たちは三次小学校へ通うことになったのですが、元々徒歩で1時間もかかっていたのに、廃校によって更に遠く、1.5倍となるおよそ6kmの距離を通学しなければならなくなりました。さすがに6kmは遠く、歩いて通っていればそれだけでくたびれてしまいます。そのため、徒歩通学はできないと判断され、これまで三江線が通っていたものの駅がなかった長谷の集落の近くに「長谷仮乗降場」を作ることにしたのです。この長谷駅の待合室は当時教育委員会が設置したものだそうです。確かに、周辺のほかの駅(粟屋や船佐など)とは全然違うつくりの木造の待合室となっています。

小学生のために作られた駅だというところは列車ダイヤにも強く影響しています。細かい時刻や列車本数は開業当時とは変わっていますが、朝の三次行きと午後の口羽方面行きだけが停車し、逆に朝の口羽方面行きと午後の三次行きは全て通過するというパターンは当時からずっとそのままです。

廃止直前の2018年現在のダイヤでは、三次行きは7:20発と9:06発、口羽方面行きは14:26発、17:17発、19:49発です。朝、尾関山まで学校に行き、午後に学校から長谷に帰ってくるというダイヤで、逆方向の口羽・江津方面に行くことは全く考慮されていません。私が訪問したときは、三次から通過する列車で一度通り過ぎて船佐を訪問したあと、7:20の列車で長谷に降り立ち9:06の列車で隣りの粟屋に向けて出発するという行程でした。ですが、少なくとも今は通学する児童は見かけませんでした。というかそもそも三江線全線で小中学生は全く見かけなかったので(高校生はそこそこいますが)、子供は学校から徒歩圏内かバスで通えるところにしか住んでいないのでしょう。山陰本線大田市から石見川本へのバスに乗ったときは途中で小中学生が乗ってきました。

年月が流れ、船佐の集落からは人がほとんどいなくなってしまい、逆に長谷の集落の方が人が多い状態となってしまいました。というか、元々船佐駅近くは民家はあまりなく、県道を上っていった先にある船木などの集落の人が使うことを想定して駅が設置されたようです。それか、開業時に設置された駅(尾関山、粟屋、船佐、式敷)のことを考えると単に等間隔で駅が設置されただけかもしれません。

そんな経緯があり、船佐に比べ長谷はあまり「秘境」という感じではなく、人が生活している感じが伝わってくる一方、列車本数は少ないという逆転現象が起きているのです。長谷のことを秘境だという人もいますが、船佐に比べれば全然ですよ……。ぜひ船佐にも行ってみてください。より本物に近い秘境駅を味わえます。

三江線も、あと1ヶ月半の命。これまで生きてきた駅たちのことがこれからも伝わっていけば嬉しいと思います。